Le musée d’art contemporain de Niteroi, un symbole de la résilience de la culture

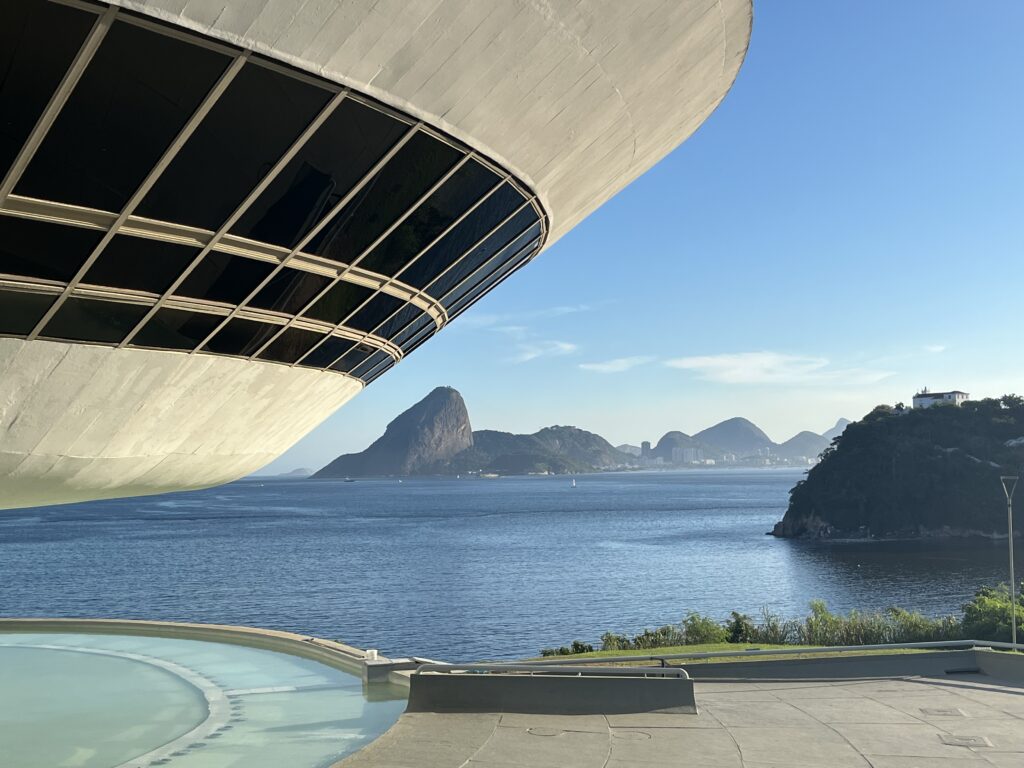

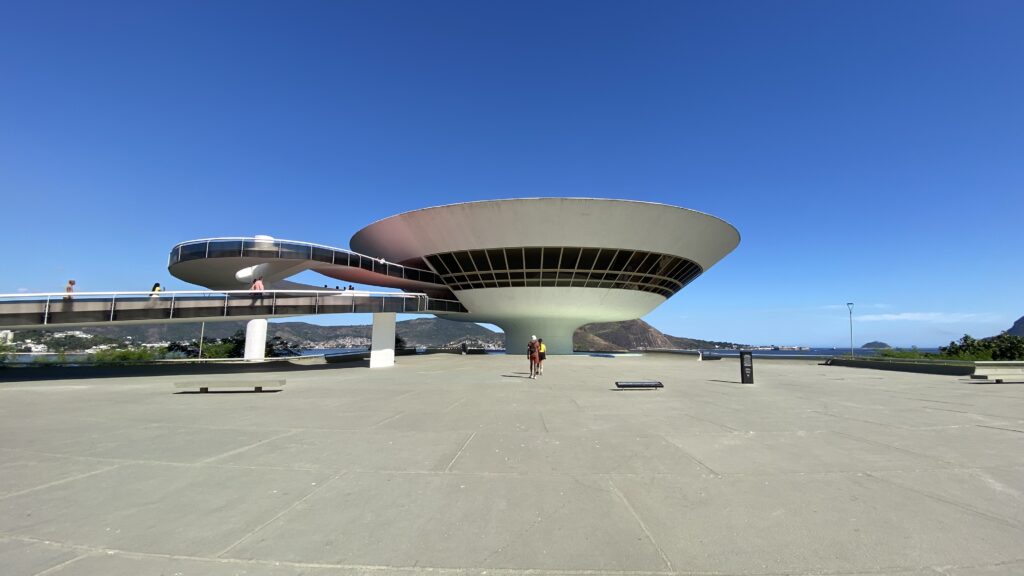

Alors que Rio de Janeiro nous fait résolument face, de l’autre côté de la baie, nous gravissons la pente serpentine, comme une langue de velours, qui mène au Musée d’art contemporain de Niteroi. Cette comparaison a souvent été faite, mais on ne peut y échapper tant elle est flagrante : l’édifice siège sur un pan de falaise tel une soucoupe volante, un vaisseau spatial aux courbes intrigantes qui se serait délicatement posé là pour ne jamais partir. C’est Oscar Niemeyer, un célèbre architecte brésilien qui a notamment travaillé en France autour de la conception du siège du parti communiste français, qui les a dessiné, ces courbes. Malgré le modernisme du trait, le musée se fond, comme voulu par son concepteur, dans les reliefs et les couleurs de cet endroit qui a été, et demeure, un de plus beaux points de vue de ce côté de la baie.

Les vagues s’échouent sur la plage, quelques baigneurs plongent en contrebas du musée tandis que des bâteaux flottillent au loin, tout est calme, et ça reste le cas lorsque nous franchissons les portes du musée. A l’intérieur, pas de couloirs rectilignes bordés de tableaux comme des corridors de l’art, pas non plus de masse de touristes bloquant l’accès aux œuvres. Seule une classe d’enfants en sortie scolaire s’attarde devant les peintures et les installations baignées de la lumière de l’extérieur, filtrée par les baies vitrées qui les encerclent.

Toutefois, le musée d’art contemporain de Niteroi, comme, semblerait-il, toute la mégalopole de Rio de Janeiro, est une belle façade qui cache d’importantes fractures. Alors que nous arpentons la brève exposition du musée, ponctuée par les explications d’une de ses responsables, le bruit de l’océan se mêle au récit de cette femme, qui nous conte en portuguais la genèse du projet et son état actuel.

Nous l’avons vu sur la route pour venir jusqu’à Niteroi, et nous le voyons depuis la fenêtre du musée qui donne à la fois sur les immeubles luxueux du bord de plage et les favelas dans les hauteurs, le Brésil est un pays traversé d’insupportables inégalités. La police y est violente et la vie, pour beaucoup, miséreuse. Dans un contexte tel que celui-ci, c’est la culture, et les subventions qui lui sont allouées, qui pâtissent en premières des choix budgétaires des gouvernements.

C’est de la voix émue de notre guide que nous apprenons la difficulté de maintenir en place un projet tel que celui-ci. L’administration de l’institution s’acharne à maintenir une ligne artistique engagée, promouvant les artistes autochtones, issus de minorités ethniques, de genre, ou sexuelles, cherchant à relater l’histoire du Brésil, les Brésiliens, les Brésiliennes et les contradictions qui les unissent. Cette volonté artistique, cette quête d’authenticité militante est menacée du fait de sa simple existence, dans une économie où les gens n’ont ni les moyens ni la culture de se rendre au musée. De plus, les années Bolsonaro, comme elle les appelle, ont été d’une rudesse accrue, alors qu’il démolissait brique par brique le système brésilien de financement de la culture et que le dernier soutien du musée était la municipalité de Niteroi, demeurée à gauche dans ce paradigme d’extrême droite. Pour notre guide comme pour son président, le musée est le domaine du questionnement. Il accueille des questions qui prennent la forme de tableaux et de sculptures, comme celles qui occupe la plus grande partie de la salle centrale. Une sculpture évolutive composée d’une procession de statuettes. Certaines sont des jouets, d’autres des rappels à l’histoire du Brésil, à sa culture, à sa religion, et toutes font face à la sortie du musée, vers l’avenir, vers la fuite en avant.

Cette installation, comme beaucoup des œuvres sur lesquelles nous avons posé les yeux dans le musée, a beau être le produit d’une époque et d’un lieu parcouru d’injustice, elle ne cesse d’inspirer la tranquillité et la poésie. Suivant la ligne inclusive pour laquelle ses responsables se sont tant battus, le musée et ses artistes nous invitent à une réflexion non pas teintée de pessimisme ou de moralisme, mais d’abord en promouvant le beau. Des toiles évoquant la somptuosité de la forêt et des océans pour rappeler leur destruction, une fillette en train de rêvasser pour ne pas oublier que pour continuer de rêver il faut s’interroger, et pour s’interroger il faut de l’art. Qu’importe le contexte et le mépris de la classe politique, les artistes et leurs alliés continuent de poser au monde, et aux gens, des questions sans réponse, et c’est peut-être pour cela que la classe politique les méprise autant.

Mattéo Abelin